兴山民歌,

宛如一颗遗世明珠,

闪耀着巴楚古歌的神秘光芒。

它音调奇特,音阶难觅,难以记谱,

却承载着先辈的生活情志,

见证了历史的沧桑变迁。

89岁的陈家珍,

是“兴山三音歌”唱得最好的民间艺人。

她用一生的坚守与热爱,

将这古老的旋律从苦难唱向光明,

并以家族之力接力守护,

28个子孙中有17人会唱兴山民歌,

唱出了两位国家级代表性传承人。

他们代代相传的,

不仅仅是一首首民歌,

而是一个民族的灵魂——文化。

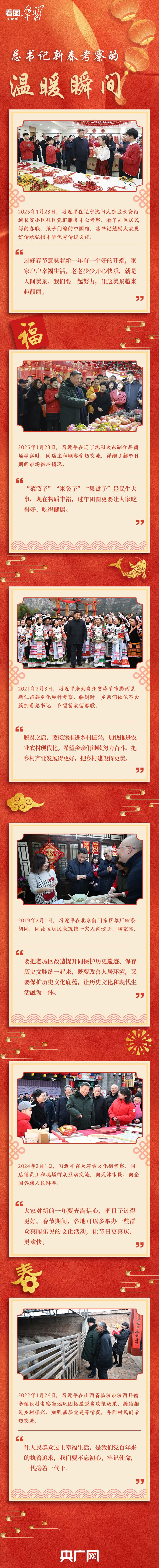

蛇年新春到来之际,

请跟随记者楚楚,

走进这个拥有两位国家级代表性传承人、

一位省级代表性传承人的家族,

去聆听他们与兴山民歌的感人故事。

兴山民歌国家级代表性传承人 陈家珍

陈家珍和儿孙们同台演唱

01 古歌遗韵,梦启香溪之畔

当岁月的长风拂过华夏大地,翻开历史厚重的书页,在荆楚山川的褶皱深处,一缕悠扬而神秘的音韵袅袅而来,恰似从这片土地中生长出来的灵动诗篇。

兴山,地处鄂西,它不只是一座被山水环抱的宁静小城,更是承载着厚重历史与璀璨文化的摇篮。作为王昭君的故乡,这里古韵悠长,每一寸山川似乎都在诉说着往昔。“民歌是一条河,它从远古一直流到今天。”此次的寻歌之旅,我从原兴山县文化局副局长、“兴山民歌”发现与整理人王庆沅先生的口中,听到了有关兴山民歌的“前世今生”。“兴山民歌不是在某一个时间点偶然产生的。我们通过研究,找到了它的根源在哪里。”

相传,昭君出塞前,在悠悠香溪河畔的一叶扁舟上,怀抱琵琶奏响《琵琶行》后,一首兴山民歌脱口而出,那婉转的曲调将她对故乡的深情、对前路的忐忑尽皆融入。彼时,江畔百姓聆听着、铭记着。自此,兴山民歌宛如一颗文化的种子,在这片土地生根发芽。历经岁月洗礼,它从田间地头的声声劳作号子,逐渐汇聚成一部记录先辈生活情志的“有声史诗”。

02 情系乡音,守护岁月音符

兴山民歌国家级代表性传承人陈家珍老人,是兴山民歌史的鲜活见证者,她也是2009年文化部表彰的第一批全国非物质文化遗产保护先进工作者,全国只有35人获此殊荣,而湖北唯她一人。

回首往昔,从天真烂漫的垂髫小儿,到如今白发苍苍却精神矍铄的暮年长者,陈家珍的一生都与兴山民歌紧紧缠绕。回忆80多年前的事,老人仍历历在目。

“很多人到我们家来学歌,打一板鼓来唱一板。”1936年,陈家珍出生在湖北省兴山县黄粮镇户溪村一个远近闻名的锣鼓匠之家,她的爷爷、父亲都是当地远近闻名的锣鼓匠。“我那时候才七八岁,个子小,还是个小娃子,只能趴在墙角听他们唱。”

每到薅草的季节,农人们数十乃至上百人聚集在一起劳动,此时锣鼓匠便化身歌师,面对薅草的人们进行表演。“打大锣鼓的起码有上百人,那真是三班九个锣鼓匠。”陈家珍说,随着锣鼓声边唱边舞,薅草者则从旁和唱。歌师一般会根据演唱时的时序和天色早晚变换唱词,单调辛劳的农事劳作瞬间转化为火热欢快的集体活动。

“薅草锣鼓是形式,兴山民歌是过程。”说起薅草锣鼓与兴山民歌的渊源,王庆沅先生用了一个形象的比喻。“打个比方来说,薅草锣鼓是牛,兴山民歌就是牛毛。”

薅草锣鼓唱得最多的是“兴山特性三度体系”音调,这种音调无法记谱,让人不识音高、不辨调式、不易歌唱。现代人听起来,会以为是发音不准,钢琴等西洋乐器也演奏不了,唯有编钟、古筝等中国传统乐器才能够弹奏出这种音调。

兴山县文化馆副馆长李可介绍说:“兴山民歌音调奇特,音阶结构中含有一个介于大、小三度之间的音程,被命名为‘兴山三度音程’。三度里面有一个不稳定的音,乐器搞不了,奏不出这个音。它为什么叫钢琴夹缝音?因为它不是标准音,根本没法准确记谱。”

正因为此,听起来像跑调的兴山民歌被命名为“兴山特性三度体系民歌”,为兴山所独有,由于无法记谱,只能以口传心授的方式传承。

1950年,陈家珍嫁给了同村万家院子锣鼓匠世家的万能银。“我老头他认识字,歌词写在本本上,每天吃完饭,点上灯,两个人一边唱一边写笔记,跟小孩子上课似的,我背歌词,要不错一个字,三四遍我就能唱了。”未进过学堂门的陈家珍,在丈夫的悉心教导下,不仅掌握了更多的兴山民歌,更将这些歌曲演绎得淋漓尽致。

陈家珍的嗓音高亢明亮,韵味浓厚,唱法更是独具一格,尤其擅长运用滚音唱法,她能够熟练地演唱《十送》《十爱》《五更》《探郎》等100多首充满浓郁地方特色的经典民歌。1981年,陈家珍参加兴山县“首届山歌会”,一举夺得一等奖。

从上世纪八十年代起,陈家珍数十次接待各地音乐学院的师生,为他们介绍、传唱兴山民歌,还多次受邀参加中央电视台及地方电视台的节目录制,并在多所音乐学院教授兴山民歌,赢得了“三峡民歌王”“鄂西歌后”等美誉。

03 家族和鸣,共汇民歌星河

光阴荏苒,随着薅草锣鼓艺人的逐渐减少,兴山民歌手变得愈发“稀有”,陈家珍意识到传承兴山民歌迫在眉睫。于是,陈家珍将全部心血倾注到8个儿女身上,一字一句地教他们唱那些古老而动人的旋律。

“我从六岁开始模仿母亲唱山歌,到十七岁开始正大光明地跟着母亲学唱兴山民歌。”陈家珍四女儿万会知至今还记得母亲教歌时特别严格。“一个字一个字地教,一遍不行再来一遍,尤其是唱《五更》,弯弯拐拐太多了,无论是推磨舂米还是做豆腐、做甜酒时,都要边干活边练歌,唱不好,母亲还会动手打。”

陈家珍一家四代同台演唱

从1981年开始, 43年来,陈家珍老人从传授子女到在家族中教唱,28个子孙中有17人会唱兴山民歌。如今,四女儿万会知和陈家珍老人一样,是国家级代表性传承人(公示中),二女儿万梅知是省级传承人,二儿媳王英菊、外孙余长坤是市级传承人,小孙子万瑞峰和重外孙女余思懿则是县级传承人。

就这样,曾经在外来人眼中透着几分落寞与悲凉的兴山民歌,在陈家珍老人的不懈努力下,宛如一只破茧而出的彩蝶,一步步从大山深处振翅高飞,飞向更大的舞台。

“我这大岁数,我不传承,带到土里去啊?要叫兴山民歌后继有人。”望着老人脸上欣慰无比的笑容,记者看到了她对兴山民歌传承的笃定与期许。“我很高兴,没有失传。我脚下有人,才能一代代传下去。”

四女儿万会知在兴山县实验中学教唱民歌

04 新苗接力,古歌再绽光华

在兴山民歌的传承之路上,陈家珍家族的力量宛如一股奔腾不息的暖流,为这一古老的文化瑰宝注入了源源不断的活力。然而,传承的火种若要成燎原之势,仅靠家族的坚守远远不够,整个县域的协同布局同样至关重要。为此,兴山县文化馆全力探索着兴山民歌传承的最优路径,为兴山民歌的传承搭建起更为广阔的舞台。

兴山县文化馆副馆长李可告诉记者,目前,兴山县已在黄粮镇中心小学开设了兴山民歌传承工作坊,创立了兴山古歌传承示范基地,定期邀请艺人为孩子们传授兴山民歌,激发学生学习兴趣,让非遗文化得到传承。

腊月十三这一天,陈家珍老人迎来了89岁生日。二女儿万梅知、四女儿万会知还有重外孙女余思懿等早早地来到老人家中。

一如往昔,闲暇时刻,一家人聚在一起,就不自觉地哼唱起兴山民歌。这些民歌早已融入了他们一家的血脉,既是生活的一部分,更是基因的一部分,随时都会自然流露。

17岁的余思懿所唱的兴山民歌,虽不及太奶奶和奶奶那般韵味十足,但她诲而不倦,一有空就跟着家中的“大师们”认真请教。于她而言,这不仅仅是对长辈们的尊崇与敬爱,更是源于内心深处对传承这份珍贵文化遗产的强烈渴望。

陈家珍老人重外孙女余思懿

华灯初上,陈家珍老人的家满是温馨。近30位家人齐聚,一首婉转悠扬的《要唱昭君回娘家》响起,与千年前王昭君的低吟浅唱遥相呼应。

这一夜,烛火摇曳,映照着陈家珍满是岁月痕迹却坚毅的脸庞。她恰似一位“文化昭君”,一生无畏,引领家族传承兴山民歌。此刻,屋中歌声回荡,交织着爱与文化的传承,这幅暖人的画卷,让古老的兴山民歌在岁月中沉淀出更深厚的温情与力量。

(策划 肖飞 记者 方楚楚 通讯员 周诗蝶 陈韫杰 编辑 舒畅 编审 陈雯 监制 王小红)